张述铮先生,八十有四,垂垂老矣!而精神矍铄,思维敏捷。尤其是当一般耄耋老者多在颐养天年,不复言说进取的时候,张先生却依然老骥伏枥而志在千里。由他作总主编的皇皇巨作《中华博物通考》,凡三十六大卷,二千五百万字,正快马加鞭,作编校出版的最后冲刺。先生燃膏继晷,若韩信点兵,指麾三百余人的作者团队,怀揣着同一个信念:这是一部旷世之作,前无古人,必让它成为名山事业,诸同仁必为此作最后一搏!

而事实上,它也确实被列入了国家出版项目,即将于2021年面世。

与张先生同行

所谓博物,是指中华民族数千年繁衍生息所创造所关涉的浩博实物。它们既包含历时性与断代性的事物,又具有静态与动态的不同特性,还囊括天然与人工的不同呈现。中国古人向来注重对自然与社会中存在的千姿百态事物进行考察,晋代张华著《博物志》,首次将那万千事物总名之曰“博物”。而中国古人对世间万物关注的历史,则又远在《博物志》诞生之前,诸如《周易》利用爻卦推演世事时涉及的千变万化事物,《尔雅》对名物的广博解说,《山海经》对现实与想象事物的精彩描述,无不蕴含着中国先民对物质世界的观察与认知。我们有如此悠久的博物文化传统,却在当今这个信息爆炸的时代,尚未见到对这一民族文化传统的全面继承、整理与超越。而当下世俗中已在流行的所谓“博物”与“博物学”,不过是穿着中国传统的“博物”外衣,走的却是西方“自然历史”的路数,把视野仅仅局限于对自然事物的解说,而基本忽略了更为博大精深的社会与人文方面的名物。这与中华传统博物相较,基本上就是两股道上跑的车,走的完全不是一条路了!

而张先生,在国内率先举起了重新全面解读中华博物文化的旗帜,打响了还中华博物内涵本真的第一枪!先生出身古典文献整理专业,曾参加《汉语大词典》首版二、三卷的编辑,为主要撰稿人。又著《中国文献学》等多部著作。而最引人注目的,是他主编的《中国古代名物大典》(济南出版社1993年10月版),八百万言,第一次以中华传统博物为目标,较全面地解读各种通过自然与人工所形成的名物,故蒋礼鸿先生有这样的称叹:“开名物汇典之先河,中华朴学之再起。”“朴学”一语,让人感受到了乾嘉遗风,这与当下限于自然科学的所谓“博物”,大相径庭。

《名物大典》

犹忆26年前,即1994年,先生带着比城砖还厚得多的一套两册《名物大典》,来到天津,为该书的“升级版”《中华博物通考》组稿。那时书名初拟为《中国博物源流大典》。先生住在解放北路的青少年文化宫招待所,住处简陋,而先生神采飞扬,叙博物源流之概,荐编纂华章之要。我与两个朋友前去领教,先生拿出了项目中三四个尚未确定主编的类别,供我们选择。我因本科学的是考古专业,又在博物馆工作过,对所提供的几个类别中的“礼俗”类有兴趣,于是先生当场拍板,由我负责“礼俗卷”的编纂。

初不知其难,率尔应承。待真投入到编纂中去,才发现这是一项多么艰难的编纂工作啊,吃力而未必讨好。在那个电脑尚未推广、网络尚未出现的年代,所有条目中的书证都须从一部一部纸质史籍中查找,常常费半天功夫,好不容易找到一条史料,也不过是给书稿中的条目增添一二十字而已,效率极其低下。正因其难,编写的进度缓慢。最初与我同去见过先生的两位朋友都打了退堂鼓,不干了,而我自己既已应允其事,当然就算是上了这只船而下不来了——当然今天我要兴奋地说,我所上的这只船,非但不是“贼船”,还是我人生中乐在其中的快乐方舟!它带给了我在“众里寻它千百度”、找到史料撰成相关条目后所获得的快乐,尤其是此后一路走下来,还与张先生结下了深情厚意,也成为我人生旅途中的一大快事。

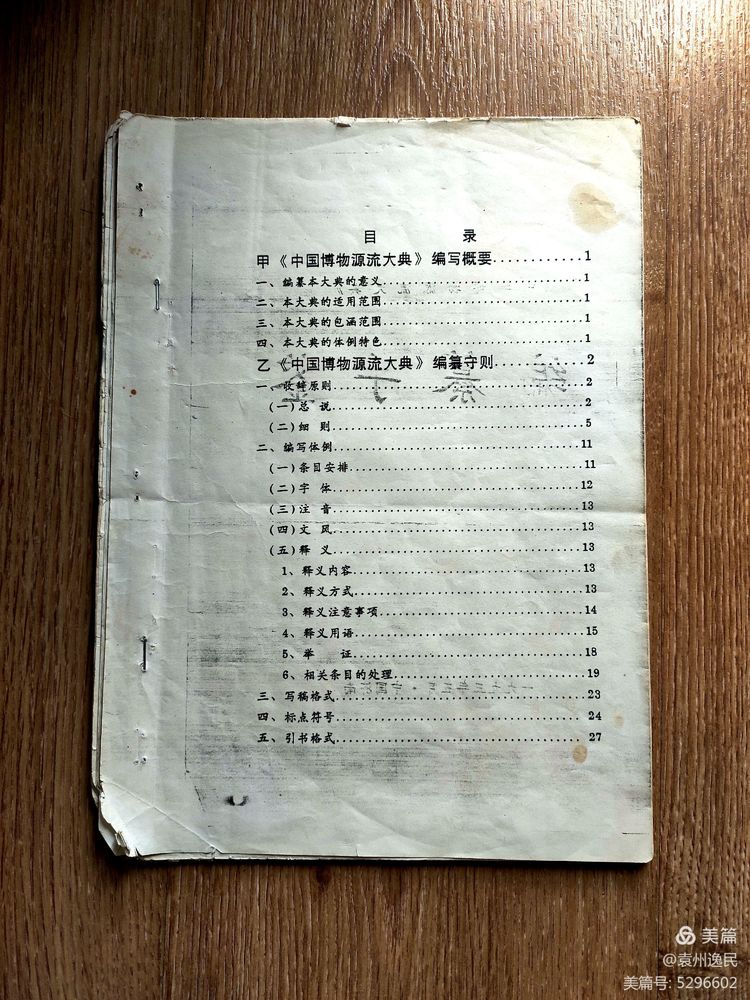

订成小册子的《编纂守则》

自第一次见张先生后,很多年只是与先生有书信联系,后来手机时兴起来后,则电话联系多起来。每次的联系,当然不是闲来无事的谈天,而是接受先生对项目提出的要求,以及对进度的督促。先生的来函常常是这样的句式:“望作者诸君能毕其功于一役,除逐字校对原稿原文外,尚需注意以下事项……”后面便是分列一、二、三、四……一连串的提示,指明书稿编纂和修改须注意事项。而令我汗颜的是,先生的好几封信中,除了有新的意见之外,还总是再三地强调通考的主条目、次条和附条的关系,表述时使用不同判断词的方式,诸如“即某某”表示被释条目为附条,“同‘某某’”表示异体字,“通‘某某’”表示通假字,等等。同一事项反复来信强调,说明我的书稿中老存在这方面的分辨不清的问题。真是很让先生操心了。

我在出版社工作,见惯了图书出版中的挂名主编现象,而张先生却是实实在在的主编,他可是真审读和修改书稿,并指出书稿的优劣所在。这大约就是搞“博物”研究的人固有的执着。执着于名物的源流,脚踏实地地去发现与梳理。先生从做学问到做人,都是这种求实风格,不喜浮夸,不喜罗嗦拖沓,一切追求实实在在。他以“朴学”的高度要求这个项目的编纂,强调一个“实”字:对于万千实物,溯源最早文献要落实,流变过程要清晰不草率,史料要扎实,言语要简洁。甚至于行文风格,他也会这样要求:“要使用书面语或浅近文言文,尽量不用白话土语,少用‘着’‘了’‘呢’‘吗’之类虚词、语气词……”可见不仅内容上要钻得深、考辨详,即使在形式上,也要求努力向“朴学”靠近。

乾隆六十年《历山铭》

匡亚明曾是我在大学读本科时的老校长。而张先生与匡校长亦熟,先生说,匡校长曾对我们的名物考论事业非常支持,他曾为张先生题词曰:“名物训诂蔚成大观,物态文化光照人间。”而这,也间接地算得上是先生与我的渊源关系之一吧。先生在《礼俗卷》序言中,这样提到我:“本卷主编陈益民早年就读于南京大学历史系考古专业,后考取南开大学硕士研究生,攻读中国古代史,乃颇有文史功底的‘南大人’(南京大学、南开大学两校学人皆习称自家为‘南大人’),兼得两校学风。毕业后在博物馆研究文物与历史,因而對於中華文化名物的探索,有深厚底蘊。”先生所言,多所溢美。窃以为,固有的学风熏陶,确使我有了相应的基础,而后来二十余年跟随先生做这个博物通考项目,却是真正提升了我对于古典文献的查阅、检索和运用的能力,从这一点来说,先生亦可谓我的导师了。

2007年因参加在济南举行的全国书市,我与先生才有了第二次见面。先生那回特意买了一双据他说是“价格不菲”的新旅游鞋,穿上陪我去登千佛山(历山),又观布袋和尚像。一山——古史说“舜耕历山”;一佛——世传契此“大肚能容,容天下难容之事;笑口常开,笑天下可笑之人”。先生说,此中有深意。我想,大约在于大舜的伟业,契此的襟怀,可成我辈努力的目标吧。看着我们当年一幅先生立于后辈中间的合影,先生开玩笑说:老夫有一处值得自夸,即六人合影,以老夫之鞋最为耀眼,登山有它,力度不输晚生——先生时年已过古稀,勉力登攀。先生说因为我的到来,他这是礼贤下士之举;而我则认为,这更反映了先生一直在保持自己与时代同步的精神状态,做人、做事,尤其作“博物通考”这篇人生大文章,先生始终保持了昂扬奋发、有年轻人一般的活力与斗志。

先生身上有许多传统文人的风格。古人姓名之外有字,而不少文人还觉着不过瘾,于是又有各种雅号,比如杜甫号少陵野老,苏轼号东坡居士,赵孟頫号松雪道人,等等。近世以来,文人墨客也多有笔名斋名,故鲁迅不姓鲁,茅盾不姓茅,他们都以笔名行世。张先生可谓“未能免俗”,也好用笔名“华夫”。我未曾问过先生此名何义,揣测是不是华夏匹夫之意呢?总之是带着深深的中华传统烙印的。然而,《中华博物通考》申报国家出版项目时须报总主编真实姓名,故出版时也要求图书署真名。先生颇像古来文人墨客,愿以笔名行世,却被出版方要求不得署名“华夫”,为此而颇为耿耿于怀。此亦一趣事也。

先生曾慨叹:人生苦短,时不我待。年岁高了,过去未曾尝试的事情,只要想做,就应当去做。可是他忘了心有余而力不足这一自然法则。前两年,他心血来源,忽有“诗和远方”的雅性,于是就像年轻人一样,背起行囊远涉山川。一路南去,临大江,登滕王阁,好不惬意。只不过,一趟远足,美则美矣,回济南后便病了一场。看来,不服老,真不行啊!因此,在身体体质上,先生现在确实已服老,不再敢与自然争高低了;但在学术领域,先生却风头依旧,仍不服老,还在挥旗呐喊,引领着《通考》众多作者向前。他曾自豪地宣称:“本团队,如江河之奔涌,生生不息,力量无穷!有如此之团队,《通考》的编纂,必当大获全胜!”先生又顾左右而从容道:“我们共同努力,完成这部通代百科全书式巨作,这在当今之世,独树一帜。其中的文脉传承、文化建树,必将给当世及后世,留下弥足珍贵的精神财富!诸君以为然否?!”

先生非常自信,我们,也同样为之感奋!期待着我们共同努力的巨制,早日问世!

(写于2020年6月20日)

跟随张先生一起,共襄传统博物文化盛举

(本文转载自美篇)

作者:陈益民

原文链接:张述铮与他的“博物”人生